News zum Nebelspalter

Mitteilungen in eigener Sache.

Freie Gedanken, freie Märkte, freie Menschen.

Der Nebelspalter will den Nebel spalten, in den uns Politiker, Beamten, Pressesprecher, Manager und leider auch manche Journalisten und Wissenschaftler hüllen. Wir suchen nach der Wahrheit. Wir hassen den Nebel und das Nebulöse.

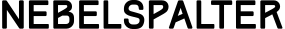

Verleger und Chefredaktor

E-Mail

Mehr zu Markus Somm

Stv. Chefredaktor und Leiter Bundeshausredaktion

E-Mail

Mehr zu Dominik Feusi

Redaktorin

Moderatorin «Nebelspalterinnen»

E-Mail

Mehr über Camille Lothe

Bundeshausredaktor

E-Mail

Redaktor

E-Mail

Mehr zu Alex Reichmuth

Journalist & Autor

E-Mail

Leitung Marketing|

Events|Customer Relations

E-Mail

Leitung Administration

Direktionsassistentin

E-Mail

Buchhaltung

E-Mail